Wie gute Bildung gelingen kann

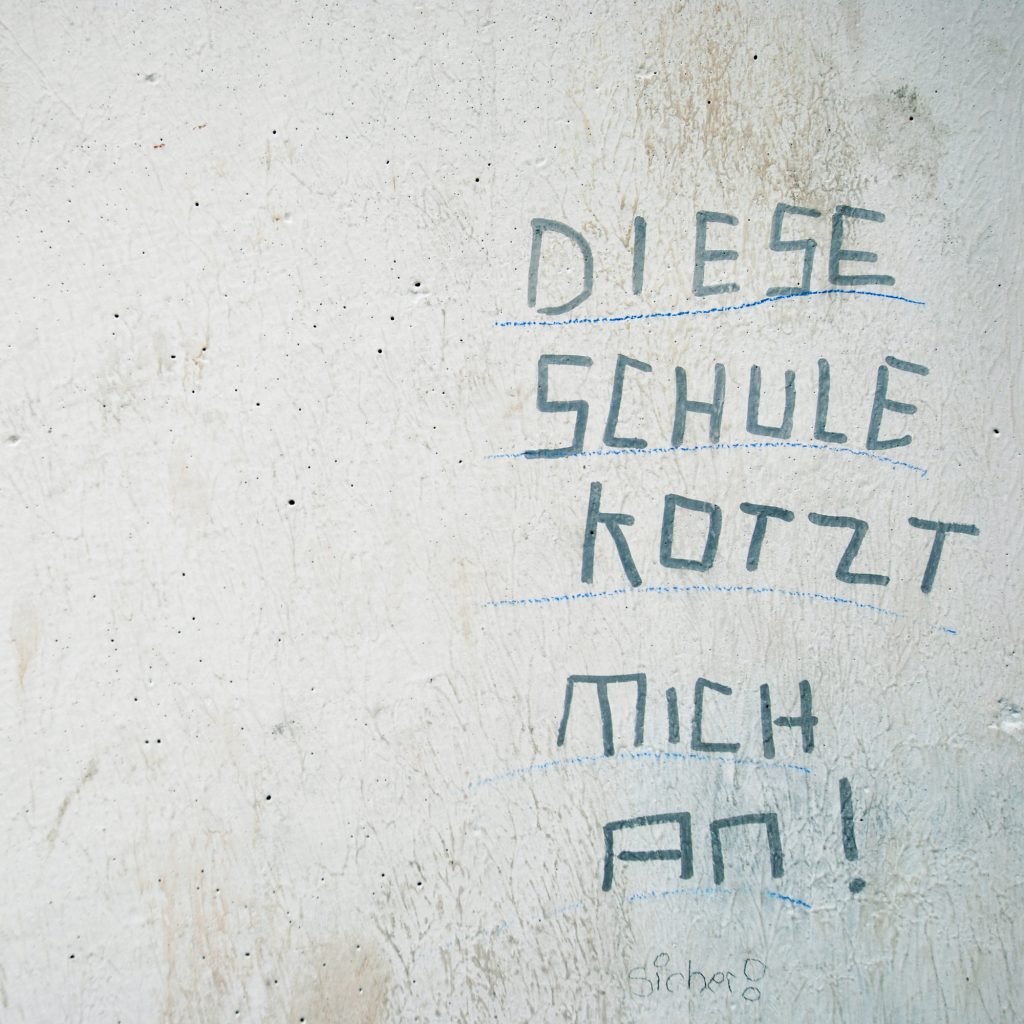

Redet man dieser Tage über Schulpolitik, ist bei vielen Beteiligten Grimm oder Resignation zu spüren. Nur, dass dann alle auf die jeweils anderen deuten. Eine Ursache: Die Diskrepanz zwischen vollmundigen Ankündigungen und dem leisen Verplätschern neuer Initiativen in der Schulpolitik – manche verbunden mit hohen Kosten. Der Tenor: Ja, es muss mehr Geld in die Bildung fließen. Derzeit aber wird es zu oft mit der Gießkanne verteilt oder – wie im Digitalpakt – nur schleppend abgerufen. Fehlendes Geld ist also nicht das Hauptproblem. Was dann?

Vor einer Woche war es wieder einmal so weit. Ein breites Bündnis von Stiftungen hatte es gefordert, die Koalition in der Bundesregierung lange angekündigt. Bildung sollte endlich „Chefsache“ werden. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lud also zum Nationalen Bildungsgipfel. Der entpuppte sich als 3-Stunden-Veranstaltung am Rande einer Fachtagung. Dementsprechend blieben die allermeisten „Chefs“ aus den Bundesländern zu Hause. Man weiß nicht, worüber man sich mehr ärgern soll! Eine Reihe Stiftungen, die gefordert hatte, dass Bildung endlich Chefsache werden sollte, zeigte sich enttäuscht. Ich teile die Enttäuschung und viele Forderungen ihres Appells. Wenn ich mir aber das Schreiben bzw. die Liste der daran beteiligten großen Player ansehe, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie inzwischen womöglich Teil des Problems sind, nicht der Lösung.

Alles Baustelle

Ein Teil von ihnen gehörte zum Beispiel zu jenen politischen Kräften, die mit hohem Druck ein Umsteuern in der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarfen erreichten. Das Ergebnis: Förderschulen wurden abgebaut. Die Kinder und Jugendlichen sitzen in den Regelschulen. Zwar monieren die Player, dass die Reform in der Inklusion nicht ausreichend umgesetzt wurde. Das ist Schönfärberei!

Denn in vielen Regionen sitzen nun Lehrende vor Klassen, in denen der Bedarf an Einzelförderung massiv gestiegen ist. Damit bleiben sie allein. Denn der Ausbau von Schulsozialarbeit und deren Verlinkung mit dem Unterrichtsbetrieb, die Fortbildung von Lehrenden auf die neuen Aufgaben … Alles Baustelle! Die politische Karawane aber zieht mit neuen Forderungen weiter.

Digitalisierung, Inklusion, Integration von geflüchteten Jugendlichen, Corona … Die Wahrheit ist: Die Schulen bewältigen derzeit extrem viel! Statt dies zu würdigen, wird eine Problemtrance herbeigeredet, die mit den Schulen eher weniger, mit den politischen Strukturen und den Bildungsdebatten sehr viel zu tun hat.

Mir scheint eher: Es gibt zu viele Chefs! Und zu viele Fachverbände, Wirtschaftsinteressen, Gewerkschaftsinteressen … Sie alle haben eine Agenda oder sie berufen sich auf die empirische Bildungsforschung, die OECD-Prioritäten für die Schulen … Und so ist die lange Liste derer, deren Teilnahme der Appell für den Nationalen Bildungsgipfel neben all den Ministerien aus Bund und Ländern und den Kommunen vorsieht, geradezu symptomatisch.

Irgendwann stolpere ich und denke: Da fehlen doch … Ah, und da steht sie dann doch, irgendwo mittendrin und dreimal überlesen: die Bildungspraxis! Es dauert, bis mir klar ist: Damit sind sie also gemeint, die Lehrenden, die Erzieher*innen, die Schulsozialarbeiter*innen und die Mitarbeiter*innen aus der Beratung … Sie wuppen die Schulen. Und beim nationalen Bildungsgipfel sind sie dann doch irgendwie schon mitgedacht, wenn ich genau genug lese.

Es fehlt an Wertschätzung

Es fehle nicht primär an Geld, sondern noch mehr an Wertschätzung für den Berufsstand, konstatieren Vertreter*innen aus der Politik in Hintergrundgesprächen zu Recht. So ist es! Es ist derselbe Mangel an Wertschätzung, der sich in vielen Bundesländern nicht zuletzt darin ausdrückte, dass während der Pandemie regelmäßig eine Woche lang über die nächsten Maßnahmen in Expertenrunden und in Talkshows diskutiert wurde, welche die Schulleitungen dann in Dienstanweisungen zur Umsetzung bis Montagmorgen pünktlich freitagnachmittags zum Dienstschluss bekamen. Mehr Wertschätzung für den Berufsstand wäre also ein Anfang. Was fehlt noch?

„Charakter zählt“ haben das Zentrum und das Netzwerk Ignatianischer Pädagogik über ihre Kampagne geschrieben. Zu Beginn meiner Veranstaltungen frage ich gerne die Teilnehmenden als Eltern, Großeltern oder Paten von Kindern: Was sollen diese Kinder vor allem lernen? Dann kommen Antworten wie: Sie sollen einen inneren Kompass entwickeln, um Erfüllung im Leben zu finden, einen Kompass, der ihnen in diesen schwierigen Zeiten aber auch Orientierung gibt, was richtig und was falsch ist. Sie sollen also selbstständig denken und urteilen lernen. Sie sollen aber auch so etwas lernen, wie hilfsbereite und sozial engagierte Menschen zu werden. Sie sollen Zuversicht lernen, dass sie mit allem, was sie an Talenten und Fähigkeiten haben, das Leben bewältigen lernen …

Das schlagende Herz von Bildung

All das nennt man Charakter- oder Persönlichkeitsbildung. Es ist das schlagende Herz von Bildung, die ihren Namen verdient. Oft wird gesagt, dass Schulbildung jene Kinder und Jugendlichen benachteiligt, die nicht ausreichend in den Familien gefördert werden können. Richtig! Und wo lernen dann junge Menschen all das, was sich Menschen für ihre Kinder wünschen? In der Schule, wo sie immer mehr Zeit verbringen. Richtig! Lernen Lehrende, wie Charakter- und Persönlichkeitsbildung geht? Wo ist Raum dafür? Fragen über Fragen, die im Herz der Pädagogik liegen und in den derzeitigen Debatten wie all die Jahrzehnte davor nicht auftauchen. In einer gemeinsamen Studie mit dem Institut Allensbach hat das Zentrum für Ignatianische Pädagogik festgestellt, dass seit Jahrzehnten eine stabile Mehrheit von Eltern genau dies monieren:

Schulen tun zu wenig für die Charakterbildung der jungen Menschen!

Wo also ansetzen?

- Mehr Respekt vor den Fachleuten! Es sind die Menschen, die heute in der Schule als Lehrende, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schulleitungen und Schulträger arbeiten. Mit ihnen gilt es angesichts der neuen Herausforderungen zu reflektieren, was ihr Kerngeschäft ist, und wie es gelingen kann. Ihre Perspektive als Pädagogen*innen kann weder von der empirischen Bildungsforschung noch von ihrer gewerkschaftlichen Interessenvertretung ersetzt werden.

- In der Folge braucht es statt immer noch mehr Standardisierung mehr Gestaltungsräume für die Lehrenden vor Ort. Und es braucht mehr lebenslanges Lernen im Lehrberuf, mehr Fortbildung und mehr Coaching, und zwar verbindlich wie in anderen Berufen mit hoher Verantwortung auch!

- Es gibt zu viele Chefs! Gebt den Schulen vor Ort, gebt den Schulleitungen mehr Gestaltungsraum. Das beinhaltet aber auch mehr Unterstützung. Sie sollen Projekte wie die Integration von Geflüchteten, Digitalisierung … stemmen. Jede Firmenleitung hätte dafür ein Projektmanagement. Schulleitungen haben wenig Vorbereitung auf die Herausforderungen und bestenfalls ein Sekretariat, und das für alles.

- Kommt aus den ideologischen Schützengräben! Der nationale Bildungsgipfel wird und wurde einmal wieder unter Ausschluss der Freien Schulträger geplant. Viele von denen sind aber nicht nur die eklig-asozialen Kellerkinder, die sich nur die besten Schüler*innen aus begütertem Elternhaus herauspicken. Viele stemmen Aufgaben, die der Staat seit Jahrzehnten nicht alleine bewältigt. Und nicht wenige zeigen, wie eine gute Schulsteuerung vor Ort funktionieren könnte. Statt sie auszugrenzen, sind sie mit ihren Ressourcen zu nutzen und herauszufordern.

- Der Lehrberuf ist ein erfüllender Beruf mit Gestaltungsspielräumen. Angesichts der wachsenden Herausforderungen und der wachsenden Diversität im Klassenraum wird es aber immer mehr multiprofessionelle Teams brauchen. Das ist die Chance, Menschen aus anderen Berufen und mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen in die Bildung junger Menschen einzubeziehen. Hier braucht es flexiblere Berufsbilder und eine Entbürokratisierung der Zugangsbedingungen unter der Voraussetzung, dass die Menschen dann auf ihrem weiteren Berufsweg ausreichend begleitet werden in Fortbildung und Coaching.

Mit all dem aber bewegen wir uns bereits wieder auf der technischen Ebene. Bevor wir dazu kommen, sollten wir alle vielleicht einmal einen Moment zurücktreten und uns überlegen, was das Herz und das Ziel von Schulbildung ist. Aristoteles hätte geantwortet: Die Menschen zu lehren, gute Menschen zu werden.

„Charakter zählt“ ist eine Kampagne des Zentrums und des Netzwerkes Ignatianische Pädagogik, die sich für umfassende Persönlichkeitsbildung auf der pädagogischen Basis eines weiterentwickelten (christlichen) Humanismus, „HumanismusPlus“, einsetzt. Ziel der Kampagne ist, die gesellschaftliche Debatte über den Zweck von Bildung neu zu beleben. Lernen steht hier – entgegen einer Indienstnahme für externe Anliegen wie Arbeitsmarktfähigkeit – im Zeichen einer grundlegenden Charakter- und Tugendentwicklung. Die Kampagne plädiert darüber hinaus dafür, dass zu guter Schulbildung gehört, die „Frage nach Gott“ offenzuhalten. Das heißt, junge Menschen dürfen auf der Suche nach Erfüllung nicht allein gelassen werden, und sollen in der Schule auch in Fragen der Weltanschauung Urteilsfähigkeit und Kompetenz zum friedlichen Dialog erwerben. Im Sinne einer Schulbildung, die einen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft in der lebendigen Vielfalt individueller Lebensentwürfe, Kulturen und Weltanschauungen leisten will, baut das Konzept HumanismusPlus daher ausdrücklich auf Anschlussfähigkeit zu anderen, säkular oder religiös geprägten Konzepten des Humanismus.

Fotos: © MichaelJBerlin/photocase.com, © kallejipp/photocase.com