Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz hätte ein wegweisendes Zeichen gesetzt

Wirksame Kinderrechte bedeuten, dass die Verfügungsmacht von Erwachsenen über Kinder eingeschränkt wird. Da ist Ärger vorprogrammiert. Das erklärt die ganz große Koalition derer, die verhindert haben, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Das Wichtigste: Die Anderen sind schuld. Aber keine Schuldzuweisung kann darüber hinwegtäuschen: Versagt hat vor allem die große Koalition, haben CDU/CSU und SPD. Sie haben Kinderrechte versprochen, sie auf die letzten Meter der Regierung verschoben und dann vor die Wand gefahren. Wer so agiert, kann es nicht, oder wollte es von Anfang an nicht.

Vorgeschoben wird, vor allem seitens der Union, man wolle nicht eingreifen in das „fein austarierte Dreiecksverhältnis“ von Kind, Eltern und Staat. Was für eine Wortschöpfung! Wo können wir denn dieses fein austarierte Dreieck bewundern? Nehmen wir doch einfach mal den Städtebau. Und schauen wir dabei nicht auf die wohlaustarierte Familienidylle, die unsere Soaps dominiert, nicht aber die Realität der Mehrheit unserer Familien. Schauen wir also mal nicht auf die wohlhabenden Mittelständler mit gutem Job, Einfamilienhaus mit Garten und zwei Autos, um die Kinder zur Schule zu bringen.

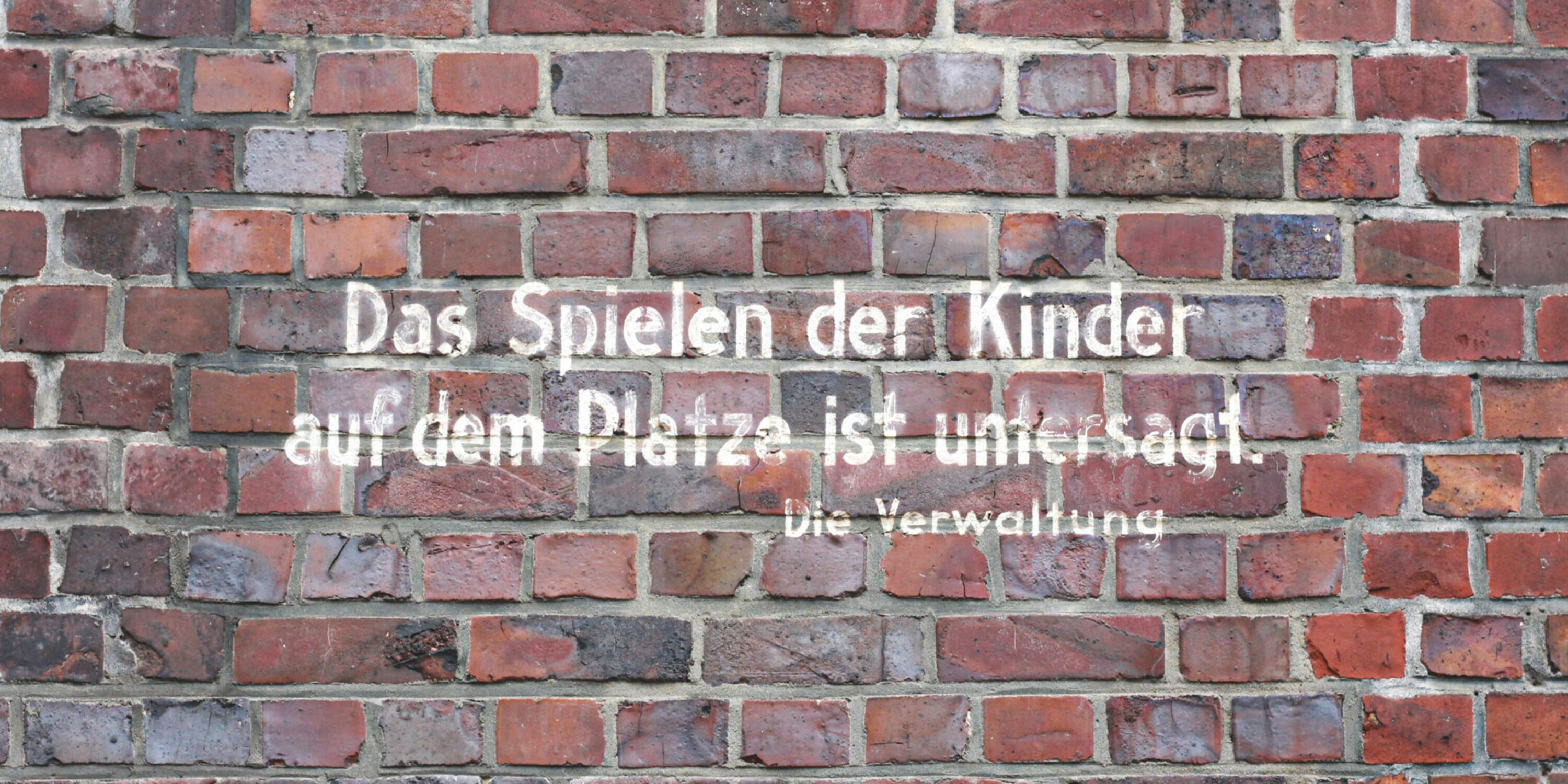

Wo sind die Rechte von Kindern gewahrt, die in viel zu engen Wohnungen leben, deren Spielplätze entweder umzäunt sind oder eingekotet von den Hunden, mit denen sie sich das Grün teilen?

Sie können kaum vor die Türe gehen, weil wir alles einer beschleunigten Mobilität untergeordnet haben, mit Autos, die sich immer mehr in fahrende Panzer verwandelt haben. Wo also werden Kinder gehört in der Planung unserer Städte, in der Frage der Ausstattung von Schulen und Stundenplan, bei der Qualität des Schulessens, …? Die Rede vom fein austarierten Dreiecksverhältnis dient allzu offensichtlich der Absicht, den Schulterschluss mit den Eltern gegen das Schreckgespenst eines „übergriffigen Staates“ herzustellen.

Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz wäre auch für Eltern hilfreich

In Wahrheit kann der Staat als Betreiber von Kitas und Schulen, beim Bau der Infrastruktur etc. doch nur dort das Wohl von Kindern anderen Interessen opfern, wo ihm die Justiz nicht in den Arm fällt. Die sichtbare Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz hätte also auch den Eltern als Advokaten ihrer Kinder geholfen. Trotzdem haben auch viele Elternverbände sich gegen die Kinderrechte ausgesprochen. Damit demonstrieren sie nicht nur ein zweifelhaftes Verständnis der elterlicher Verfügungsmacht über die Kinder. Schlimmer: Sie machen sich zu Komplizen des systemischen Versagens einer ganzen Gesellschaft. Denn in der Corona-Krise sind wir alle einmal mehr aufgeschreckt, weil wieder deutlich wurde, wie schutzlos Kinder nicht zuletzt im Raum der Familie, den Erwachsenen ausgeliefert sind; den Erwachsenen ausgeliefert, egal ob es um Vernachlässigung geht, um übergriffiges oder gewalttätiges Verhalten, egal ob aus Überforderung oder Ignoranz. Ein folgenloses Lamento setzte ein.

Kinder haben Rechte:

Das Recht auf Unversehrtheit ihrer Person. Das Recht auf die Entfaltung ihrer Potentiale, unabhängig von sozialer Herkunft und Geschlecht. Das Recht darauf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes und der Gesellschaft.

Die Verankerung der Kinderrechte wäre ein konkreter und sichtbarer Schritt gewesen, um Kindern eine Stimme zu geben im Bereich der Justiz, in der Gestaltung der Politik, in Kitas und Schulen, aber auch gegenüber den Interessen ihrer Eltern.

Es sei an Details gescheitert, wird gesagt. Das sagt viel über die Handelnden und ihre reale Interessenlage. Es sagt aber auch viel darüber, wie wenig die Belange von Kindern am Ende an der Wahlurne wiegen. Das ist der harte Kern, wenn all die epischen Klagen über die ach so große Sorge um das Wohl der Kinder in der Pandemie verklungen sind. Gesprochen in den Wind! Kinder haben keine Stimme und zählen deshalb nicht: Das ist die bittere Wahrheit und dabei bleibt es!

Foto: © knips_asmussen/photocase.com

Weil Kinder Rechte haben

„HumanismusPlus“ ist eine Initiative des Zentrums für Ignatianische Pädagogik, die sich für umfassende Persönlichkeitsbildung in jesuitischer Tradition einsetzt.